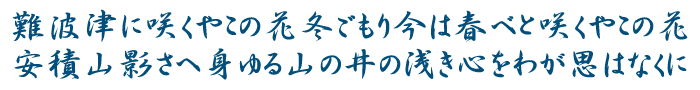

その花は詩歌の世界にだけ可憐な花を咲かせているのだろうか。あまりにも有名でありながら、その正体はよく分からず、想像力を刺激する花かつみ…。安積の里を「かつみかつみ」と尋ねさ迷いながら、芭蕉はついにその花を見つけられない。風狂の姿を晒す芭蕉のただならぬ関心に導かれ歴史を遡ると、思いがけぬ謎とロマンに彩られた万葉の世界が広がってくる。

|

郡山、郷土史への誘惑 奥の細道への遙かな旅。其の四 |

|

|

その花は詩歌の世界にだけ可憐な花を咲かせているのだろうか。あまりにも有名でありながら、その正体はよく分からず、想像力を刺激する花かつみ…。安積の里を「かつみかつみ」と尋ねさ迷いながら、芭蕉はついにその花を見つけられない。風狂の姿を晒す芭蕉のただならぬ関心に導かれ歴史を遡ると、思いがけぬ謎とロマンに彩られた万葉の世界が広がってくる。

|

郡山、郷土史への誘惑 奥の細道への遙かな旅。其の四 |

|

|